栃木の奥にある史跡遊行柳を知って興味が湧き、是非訪ねたい。古い新ハイキング誌に資料が見付かり検討すると、JR東北線黒田原駅からバスだが、便が悪い。友人のSさんに話したら、車オーケーとの答えが返って来た。感謝しながら話しを進め、丁度北栃木の桜見頃の時期とし、黒羽の雲巌寺も入れることにした。いずれも奥の細道である。

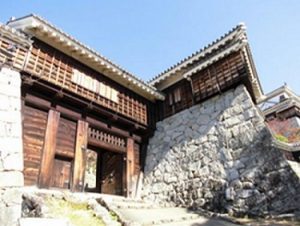

山奥の古刹雲巌寺 板橋から雲巌寺迄、東北高速道を矢板インターで降り2時間半であった。黒羽も奥深い山中に古刹があり、隣はもう茨城県境のようだ。谷川に掛かる朱塗りの反り橋を渡り、石段を上がって山門を潜ると境内。午前中も早い時間なのに高齢者を中心に参詣者もある。Sさんと風格のある本堂前(写真上)へ進み、参拝。振り返ると広い伽藍の屋根が見渡せた。

山奥の古刹雲巌寺 板橋から雲巌寺迄、東北高速道を矢板インターで降り2時間半であった。黒羽も奥深い山中に古刹があり、隣はもう茨城県境のようだ。谷川に掛かる朱塗りの反り橋を渡り、石段を上がって山門を潜ると境内。午前中も早い時間なのに高齢者を中心に参詣者もある。Sさんと風格のある本堂前(写真上)へ進み、参拝。振り返ると広い伽藍の屋根が見渡せた。

当寺は、禅宗の道場が置かれたわが国の代表的な寺で、黒羽に滞在した芭蕉も訪ねたという。旧知で禅の師匠仏頂和尚が晩年庵を結んだ寺で、芭蕉は、”啄木も 庵は破らず 夏木立”と詠んだとある。私は、最近旅パンフから知り、吉永小百合がCM撮影をした寺とあったが、偶々テレビCMからも吉永が案内する雲巌寺を見た。

小さな史跡遊行柳 ナビで、一旦山奥へ入り、里側へ戻り伊王野を過ぎ、バイパスを走って芦野へ至り、遊行柳を探すと、左手にそれらしき風景が見え、近くに駐車場もあった。昨秋、やはりSさんとの白河の関跡からの帰途、密かに遊行柳との出会いを期待していたが、街道が一本奥で違っていた。

本日は風もあり寒い中、田圃の畦道から柳を目指す。我々と同じ見学者がチラホラ。水田地帯の真ん中に史跡はあった(写真下)。柳よりは隣の桜が満開で、目立っている。

遊行柳は、室町時代、旅の時宗の上人が芦野を通った時、老翁の姿になった柳の精を念仏で成仏させた地で、古柳がある。この故事から能楽や謡曲の題材とされ、西行法師も立ち寄り、江戸期には芭蕉も訪ねて、”田一枚 植えて立ち去る 柳かな”との句を残している。意外に小さな史跡だなと思いながら、カメラに収め、大柳の下を往復した。二本の柳は何代目だろうか。

遊行柳は、室町時代、旅の時宗の上人が芦野を通った時、老翁の姿になった柳の精を念仏で成仏させた地で、古柳がある。この故事から能楽や謡曲の題材とされ、西行法師も立ち寄り、江戸期には芭蕉も訪ねて、”田一枚 植えて立ち去る 柳かな”との句を残している。意外に小さな史跡だなと思いながら、カメラに収め、大柳の下を往復した。二本の柳は何代目だろうか。

満開の中の芦野城跡 右手先に、ピンクに染まった丘が見え、芦野城跡と教えて貰い、我々も、芦野町内に車を駐め、坂を行き城跡御殿山へ。当城は別名桜ヶ城とある。人出があり、桜満開の下を二の丸跡へ上がると、土塁に並び咲き揃う桜が美しい。土塁上から、青空の下、未だ白雪のある那須の連山を遠望する。樹齢400年の高野槇の古木が聳え、築城記念樹という。天文年間(1532-1555年)、那須氏の一族芦野資興の築城説が有力で、芦野家は旗本格で明治迄続いたようだ。城跡から芦野温泉へ回り、入浴。込みあい昼食は出来ず、東北高速道上河内SAのレストランにし、遅い昼食に有り付いた。Sさん、またまた有り難うございました。念願の遊行柳を訪ねることが出来、感謝です。(2018/04/24 K.K.1178/1200)

□日時 2018/4/8 □天候 晴 □資料 鈴木一雄「伝説の遊行柳を訪ねて 芦野の里」新ハイキング510号80頁 □歩行距離 7km 9,000歩

「通過時間等」高島平7:00-大谷SA8:30-雲巌寺9:30/9:55-遊行柳10:30/10:50-最勝寺10:55-芦野城跡11:00/11:35-芦野温泉11:45/12:25-上河内SA(昼食)13:20/14:00-高島平15:45